Am 24. Dezember hatte die Revolution mal Pause

Weihnachten feiern – oder einfach ignorieren. Für die Eltern von Günter Lucks, gestandene Kommunisten aus Hamburgs „rotem Osten“, war das eine Grundsatzfrage, die stets auch in einer Ehekrise mündete. Der heute 93-jährige Autor mehrerer Bücher erinnert sich an das Jahr 1932, an das letzte Weihnachtsfest vor der Machtübernahme der Nazis, als sich sein Vater gegen den Kauf eines Weihnachtsbaums sträubte – und zwar mit Verweis auf Genosse Lenin.

Aufgeschrieben von Harald Stutte

In den dicht bebauten Straßenschluchten des Hamburger Ostens träumten die Menschen zwischen den Kriegen von einer gerechteren Welt: in Hammerbrook, damals „Jammerbrook“ genannt, in den schmuck- und freudlosen Hinterhöfen im südlichen Hamm und den kleinen verwinkelten Straßen in Rothenburgsort. Vermutlich gab es im Deutschen Reich keine vergleichbare Region, in der sozialistische Ideen eine so große Anhängerschaft hatten.

Meine Eltern waren Teil dieses roten Establishments, dessen langer Arm bis ins Hamburger Rathaus und mit dem gebürtigen Hamburger Ernst „Teddy“ Thälmann als Chef der KPD, der drittstärksten Partei im Reich, bis in den Berliner Reichstag reichte.

Mutter und Vater waren Kommunisten

Mein Vater Hermann Lucks war damals trotz seiner 24 Jahre ein gestandener Veteran der kommunistischen Bewegung: Er war Mitglied im Roten Frontkämpferbund, dem militärischen Arm der KPD, und hatte als Jugendlicher 1924 im Hamburger Aufstand mitgekämpft. Meine Mutter, die als „rotes Lieschen“ in den kommunistischen Kreisen der Hansestadt lokale Prominenz besaß, verkehrte mit KPD-Größen wie Etkar André oder eben Thälmann.

„Einen Tannenbaum will ich haben, und die Jungens wollen das auch! Genossin Irmi hat auch schon einen…“, redete meine Mutter auf meinen Vater ein. Und ich, damals vier, sowie mein zwei Jahre älterer Bruder Hermann, nickten eifrig dazu. Seit Wochen gab es darüber Streit zwischen meinen Eltern. Mutter gab nicht nach. „Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk“, unternahm mein Vater einen letzten Versuch, diese sinnlose Geldverschwendung, für die er das hielt, zu verhindern. „Du brauchst mich in solchen Dingen gar nicht zu belehren. Aber was hat ein Tannenbaum damit zu tun…? Na los, geh schon und kauf mir einen Baum. An der St.-Georg-Kirche werden welche verkauft.“

Der heimliche Weihnachtsbaum-Kauf

Vater fluchte: „Ausgerechnet da, bei den Popen!“ Und so schlich mein Vater zwei Tage vor Heiligabend im Dunkeln dann tatsächlich über die Treppe aus dem Haus. Immer die Angst im Nacken, einer seiner Genossen könnte ihn beim Kauf eines Weihnachtsbaumes sehen; der Spott wäre ihm sicher gewesen. Minuten später kam er mit einem stachligen Ding zurück. Glücklich sah er nicht aus, dafür waren wir es. Die Eltern waren arbeitslos und selbst die paar Mark für den Baum mussten wir uns vom Munde absparen.

„Demnächst singen wir noch ,Stille Nacht, heilige Nacht‘“, polterte er. Meine Mutter lachte nur und sagte: „Daran wird die Weltrevolution nicht scheitern.“ Es gebe schließlich auch andere Genossen, die Weihnachten traditionell feierten. Und sie kündigte an, gleich morgen „nach Tietz“ zu gehen, um Tannenbaumschmuck zu kaufen.

„Tietz“ war der Vorgänger des heutigen Alsterhauses, ein großes Kaufhaus, 1912 als „Warenhaus Hermann Tietz“ mit 5200 Quadratmetern Verkaufsfläche direkt am Jungfernstieg gegründet. Für damalige Verhältnisse ein Verkaufstempel der Superlative. Wie zum Beweis zeigte Irmgard, die stets anwesende Freundin meiner Mutter, einen kleinen silbernen Engel. „Schau mal, Hermann, den habe ich auch bei Tietz gekauft. Ist der nicht schön?“ Sie blinzelte dabei meiner Mutter zu. „Na, du musst ja viel Geld haben“, grummelte mein Vater, denn das Kaufhaus befand sich in einer feinen Gegend, in der es sich Proletarier eigentlich nicht leisten konnten einzukaufen.

Das Weihnachtsfest als bürgerlicher Blödsinn

Für waschechte Kommunisten hatte Weihnachten keine religiöse Bedeutung, mal abgesehen von der Freude über ein paar arbeitsfreie Tage, sofern man denn Arbeit hatte. Das Weihnachtsfest galt als bürgerlicher Blödsinn. Wir Kinder sahen das ganz anders. An den schön dekorierten Schaufenstern der Kolonialwarenläden, wie sie damals hießen, drückten wir unsere Nasen platt, starrten sehnsüchtig auf Delikatessen wie Königsberger Marzipan, Dresdner Christstollen oder Adventskalender. Doch für uns gab es das alles nicht. Aus politischen Gründen, hieß es. In Wahrheit hatten wir nicht das Geld dafür, denn meine Eltern waren arbeitslos.

Meine Eltern waren wie Gläubige, ohne religiös zu sein. Ihr Paradies auf Erden sahen sie in der Sowjetunion. Sie verehrten keinen Gott, dafür aber die gottgleichen kommunistischen Überväter Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Iljitsch Lenin. Ihre „Enzykliken“ bekamen sie nicht vom Heiligen Vater, aber von den Vorsitzenden der maßgeblichen kommunistischen Parteien, Ernst Thälmann in Deutschland und Josef Stalin in der Sowjetunion.

Der Kreml, das Machtzentrum des einzigen sozialistischen Landes der Erde, war für unsere Familie ungefähr dasselbe wie der Vatikan für die Katholiken. Und der Besuch der Umzüge und Demonstrationen am 1. Mai, dem Kampftag der internationalen Arbeiterklasse, war unsere Auferstehung, unser proletarisches Weihnachts- oder Osterfest – nie lästige Pflicht, sondern eine Sache des Herzens. Zudem war die Sowjetunion mit gutem Beispiel vorangegangen, hatte das Weihnachtsfest zugunsten des Neujahrsfestes „Jolka“ (Tannenfest) abgeschafft.

Die drei wichtigsten Feinde der Demokratie: Adel, Faschisten und Kommunisten

Weihnachten besuchte uns Onkel Walter, der vier Jahre ältere Bruder meines Vaters. Er war kein Kommunist, sondern überzeugter Sozialdemokrat und Mitglied im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, einer von den demokratischen Parteien gegründeten Selbstschutzorganisation, in der sich vor allem Sozialdemokraten engagierten und die eine Reaktion auf die Radikalisierung am rechten und linken Rand war. Am Revers seiner Jacke trug er die Anstecknadel der Eisernen Front, drei eiserne Pfeile. Diese drei Pfeile an Onkel Walters Kragenaufschlag symbolisierten die drei wichtigsten Feinde der Demokraten, wie er uns oft erklärte: Adel, Faschisten und Kommunisten. Ärger mit seinem Bruder, meinem Vater, war also garantiert …

Kaum war er eingetreten, sah er den geschmückten Tannenbaum und konnte sich den Spott nicht verkneifen: „Halleluja Hermann, im Sowjetparadies singt man wohl jetzt auch schon ,O du fröhliche‘?“ Mein Vater stieg auf die Attacke umgehend ein. „Halt die Klappe. Ihr seid doch scheinheilig. Ihr sagt, ihr wollt den Sozialismus, verbeugt euch aber vor den kapitalistischen Menschenschindern. Und auf uns hetzt ihr eure Polizisten, ihr Sozialfaschisten …“

Das kannten wir schon. Sie beschimpften sich noch eine ganze Weile, warfen sich stereotype politische Verunglimpfungen an den Kopf. Wir Kinder verstanden das nicht und fingen an zu weinen. Schielten aber gleichzeitig auf die Geschenke, die der „Onkel Sozialfaschist“ mitgebracht und auf den Küchentisch gelegt hatte. Als die beiden mit ihren Pöbeleien gar nicht aufhören wollten, ging meine Mutter dazwischen: „Schluss, hört auf mit dem Gesabbel. Ihr könnt euch nächste Woche wieder kloppen, ihr versaut mir die ganze Stimmung. Wir wollen nur ein wenig Weihnachten feiern, ist das so schwer zu verstehen?“

Das saß, die beiden Streithähne beruhigten sich. Und Onkel Walter packte endlich die Mitbringsel für uns Kinder aus. Da gab es ein kleines Pferdefuhrwerk für mich, beladen mit Kisten und Fässern. Mein Bruder bekam einen Krämerladen mit Schubladen und kleinen Flaschen, Verpackungen und Lebensmitteln aus Steingut. Dazu gab es eine große Tüte mit Süßigkeiten. Ich widmete mich sofort der Tüte, Hermann umarmte den Onkel und bedankte sich.

Weihnachtslieder – und Vater pöbelte

Meine Mutter stimmte mit uns ein Lied an, „O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter …“ Und wieder pöbelte mein Vater los: „Das ist doch Blödsinn, ein Tannenbaum hat keine Blätter, sondern Nadeln.“ Mutter schluchzte, dass er das Talent habe, uns alles zu vermiesen. Onkel Walter baute nun etwas umständlich seinen Fotoapparat auf einem Stativ auf. „Still sitzen!“, herrschte er uns an. Und sagte noch, wir sollten auf die Kamera schauen, da käme manchmal ein kleines Vöglein heraus.

Das könnte Sie auch interessieren: Gestohlener Stolperstein: Villen-Besitzer verurteilt „antisemitische“ Tat

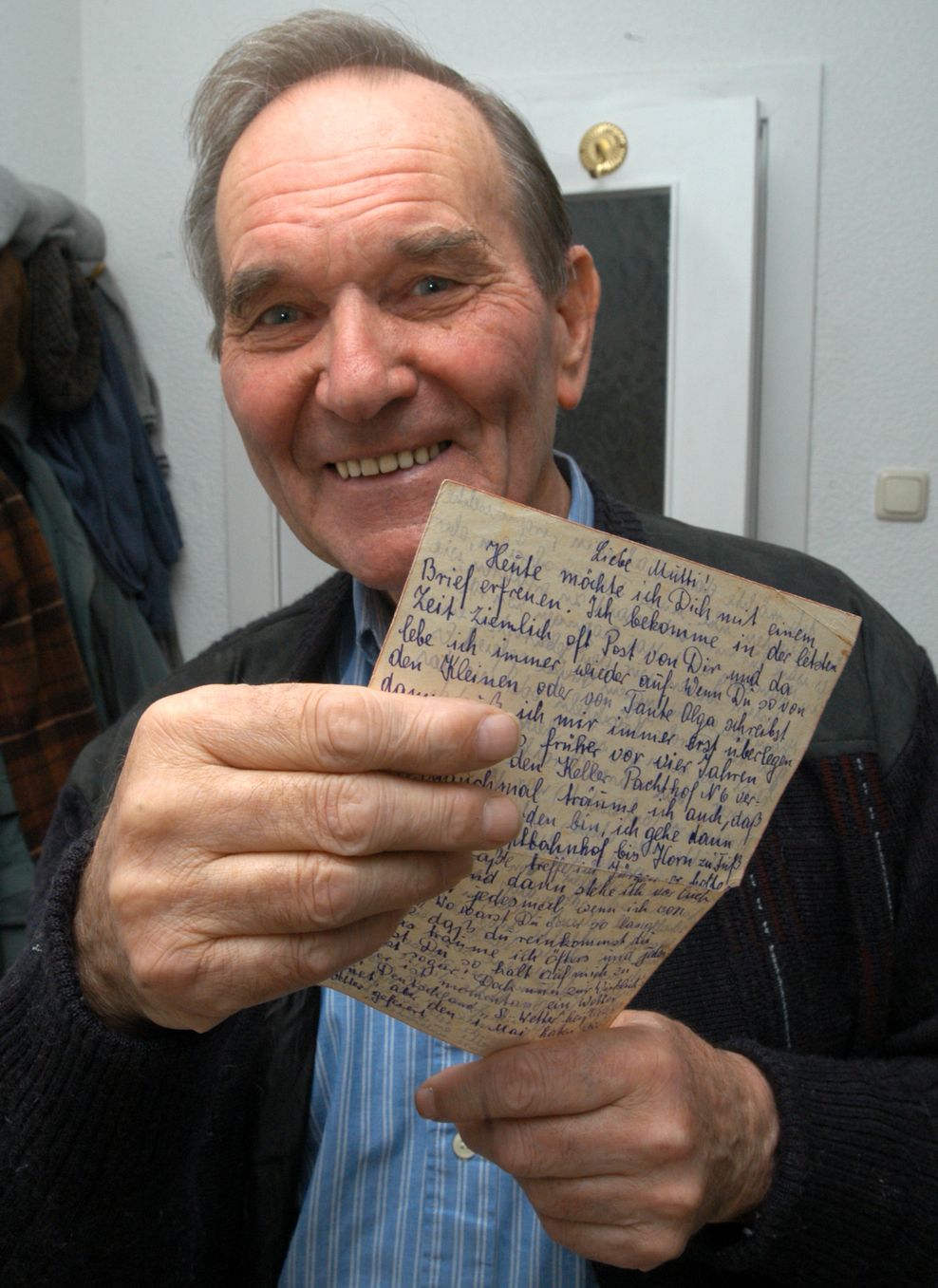

Als das Foto „im Kasten“ war, fiel Onkel Walter auf, dass neben dieser Familie, die vor einem schön geschmückten Tannenbaum saß, ein Plakat an der Wand hing: „Arbeiter, Werktätige, wählt KPD, Liste 3“ stand da, darüber prangten Hammer und Sichel. Wir hatten vergessen, es abzuhängen. „Komm Hermann, setzt euch bitte noch mal in Position, mit diesem Sowjetquatsch an der Wand, das passt doch gar nicht …“ Vater freute sich diebisch: „Ne, lass mal, das passt schon gut zusammen …“ Und wieder intervenierte Mutter: „Stell dich nicht so an, Hermann, wir hängen das Plakat ab – wenn die Revolution Weihnachten Pause macht, dann auch auf dem Foto.“ Das Foto besitze ich noch heute.

Unser Autor: Günther Lucks, der rote Hitlerjunge

Unser Autor Günter Lucks war einerseits Spross einer kommunistischen Familie, andererseits fand seine Sozialisation während der NS-Herrschaft statt. Er fühlte sich wie ein Suchender zwischen den ideologischen Extremen – und wurde ein stolzer Hitlerjunge.

Während der Bombardierung Hammerbrooks im Juli 1943 verlor er seinen zwei Jahre älteren Bruder Hermann und um ein Haar auch sein Leben.

Kurz vor Ende des Krieges meldete sich Lucks – inzwischen 16 Jahre alt – freiwillig an die Front, wurde von der Waffen-SS einkassiert und kämpfte in einer Art „Kinderarmee“ im österreichischen Weinviertel gegen die Rote Armee.

Lucks wurde schwer verletzt, erlebte das Kriegsende in einem Sanitätszug und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Eine fünfjährige Odyssee durch verschiedene Gefangenenlager schloss sich an.

Nachdem er Anfang 1950 endlich nach Hamburg zurückkehren durfte, fand er zurück zu seinen kommunistischen Wurzeln. Kurzzeitig lebte er in der DDR, kehrte jedoch tief enttäuscht und desillusioniert nach Hamburg zurück. Bis 1955 war er bei der Bundespost tätig. Danach arbeitete er im grafischen Gewerbe, ab 1962 bis zur Rente im Axel Springer Verlag. Dort war er lange Jahre Betriebsrat. 1984 war er Streikführer in einem 13-wöchigen Streik um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche.

2010 veröffentlichte Lucks zusammen mit dem ehemaligen MOPO-Redakteur Harald Stutte sein erstes Buch. „Ich war Hitlers letztes Aufgebot“ erschien im Rowohlt-Verlag, hat eine Auflage von fast 100.000 Büchern erreicht und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. „Hitlers vergessene Kinderarmee“ erschien 2014, „Der rote Hitlerjunge“ 2015. „Zehn Tage im Juli“, in dem er erzählt, wie er die Operation Gomorrha und den Feuersturm in Hammerbrook erlebte, ist bereits das vierte Buch.

Günter Lucks ist Mitglied beim Verein „Zeitzeugen“, trat viele Jahre regelmäßig in Hamburger Schulen auf und hat dabei über die NS-Zeit berichtet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.