Er prägte das Stadtbild: Sensations-Fotos von Hamburgs Star-Bildhauer

Ein Bronze-Elefant am „Brahmskontor“. Ein lebensgroßer Eisbär im Stadtpark oder monumentale Skulpturen von Trauernden vor dem Ohlsdorfer Krematorium. Diese Kunstwerke stammen von dem Bildhauer Ludwig Kunstmann (1877-1961). In den 1920er bis 30er Jahren war er einer der gefragtesten Künstler Hamburgs, er prägte das Stadtbild wie kaum ein anderer – und starb doch verarmt und vergessen.

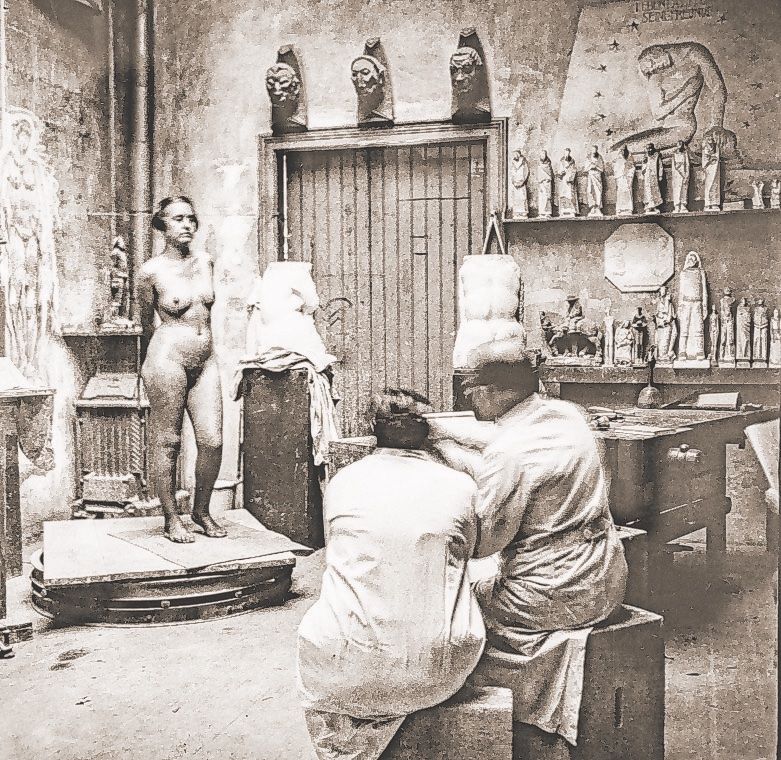

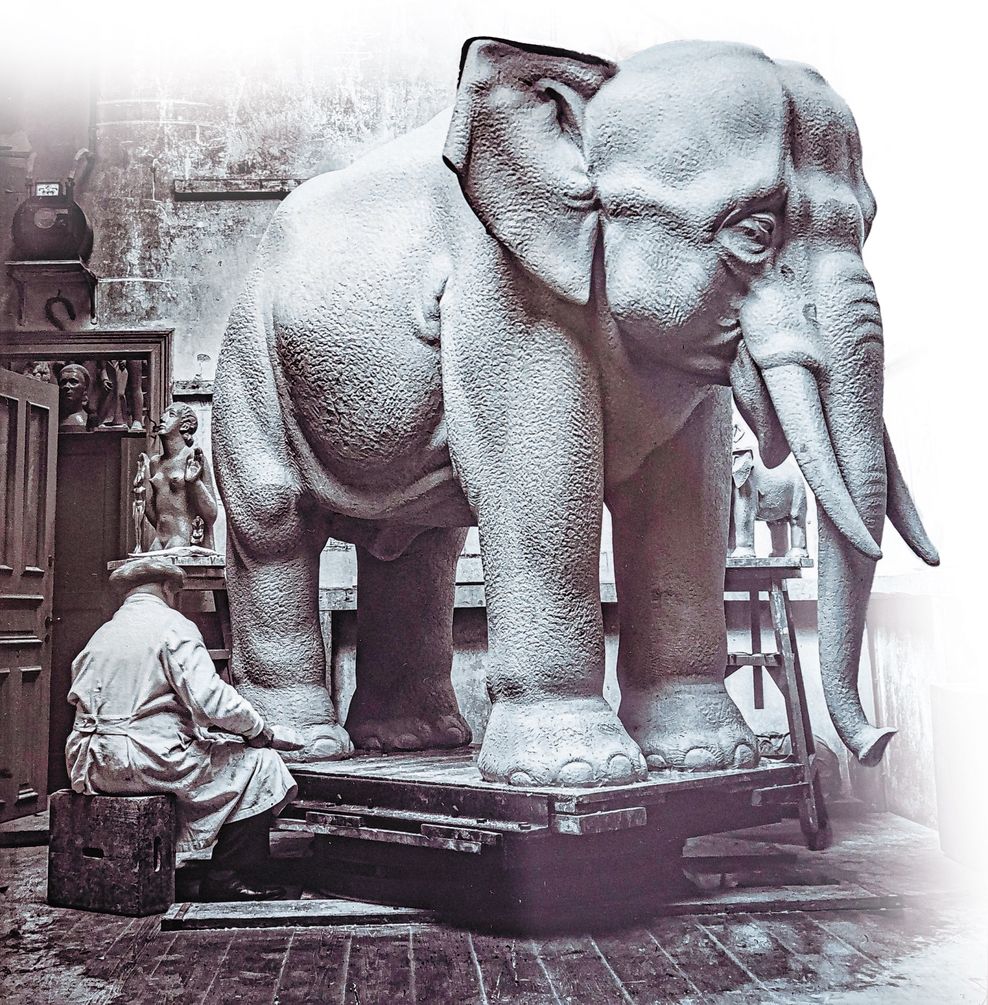

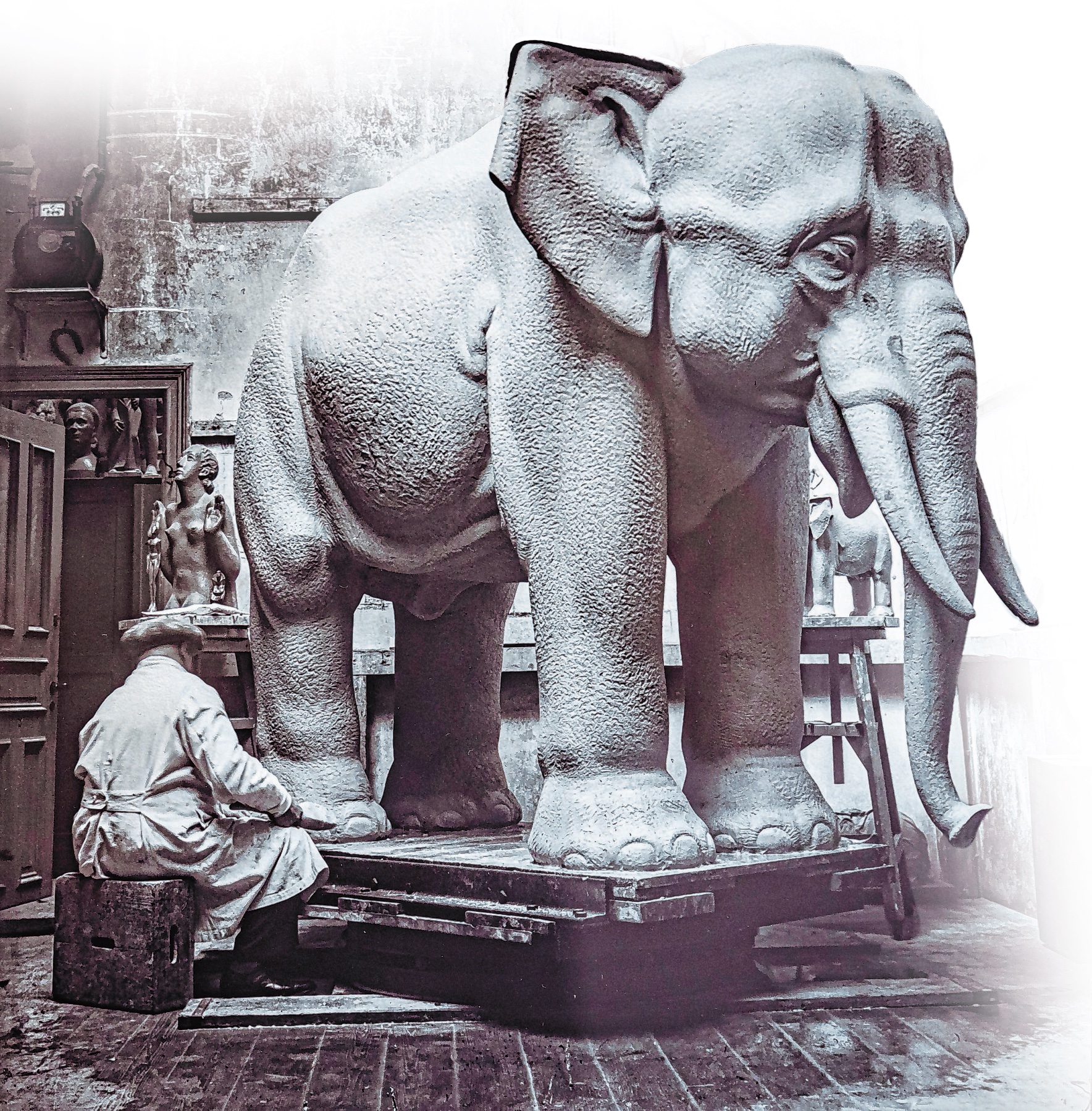

„Hamburg war seine Welt, das Atelier sein Universum.“ Dieser schöne Satz stammt aus einer Broschüre des „Archivs Ludwig Kunstmann“ in Eimsbüttel. Das Archiv wurde von Beate und Michael Bera gegründet. Beide haben zusammen eine Ausstellung konzipiert, die in der Galerie „Multiple Box“ an der Admiralitätstraße in der Neustadt präsentiert wurde. Galerist Siegfried Sander zeigte die sensationellen Fotos des Lichtbildners Albin Müller. Die 250 Glasnegative waren verschollen und zeigen Kunstmann in seinem Barmbeker Atelier und viele seiner Werke.

Der Mann, der so viele Gebäude, Parks oder Straßen in Hamburg künstlerisch geprägt hat, war ein waschechter Bayer. Als fünfter Sohn eines Dekorationsmalers wurde Ludwig Kunstmann 1877 in Regensburg geboren. Im Alter von 13 Jahren trat er dort als Lehrling in die Werkstatt des Steinmetzes Vincent Bader ein. Kunstmann studierte dann an der Kunstakademie Stuttgart und zog nach Studienreisen durch Nordeuropa schließlich 1910 nach Hamburg.

Ludwig Kunstmann prägte die Stadt, doch er starb verarmt

Nach Ende des Ersten Weltkriegs begann hier seine große Schaffenszeit. An der Erikastraße in Eppendorf schuf er Fassade und sogar Einrichtung einer Villa. Das Interieur befindet sich heute teilweise im Museum für Kunst und Gewerbe am Hauptbahnhof. Das heutige „Brahmskontor“ strotzt nur von seinen Figuren und Verzierungen, angeführt natürlich vom 1,7 Tonnen schweren Elefanten „Anton“ am Pilatuspool. Allein in der City und in der Neustadt gibt es heute noch mehr als 20 Kunstmann-Figuren an Fassaden. Oft ist der legendäre Oberbaudirektor Fritz Schumacher der Auftraggeber gewesen.

Dann kam der Zweite Weltkrieg und bei den verheerenden Bombenangriffen im Juli 1943 musste der Bildhauer vom Dach eines Wohnhauses mitansehen, wie sein Atelier in einem Hinterhof an der Schubertstraße in Flammen aufging. Alle Zeugnisse seines mehr als 30-jährigen Schaffens wurden dort vernichtet. Von diesem Schicksalsschlag erholte sich Kunstmann nie wieder.

Nach dem Krieg war Schmuck an Fassaden nicht mehr gefragt und der Künstler musste sich mit Entwürfen von Grabmalen und Klein-Plastiken über Wasser halten. Als 1958 seine Frau Gertrud, die am Jungfernstieg ein Hutgeschäft führte, starb, brach die Welt des Künstlers endgültig zusammen. Nach seinem Tod 1961 wurde der Bildhauer auf dem Friedhof Ohlsdorf bestattet. Das Grab ist nach Ablauf der Ruhezeit aufgelöst worden.

Galerie „Multiple Box“: bis 29. Juli, Mo bis Fr 11 bis 19 Uhr, Sa 11 bis 17 Uhr (und nach Vereinbarung), Admiralitätstraße 76

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.