Deutschlands erster „Whistleblower“ ist tot: Er brachte die „Neue Heimat“ zu Fall

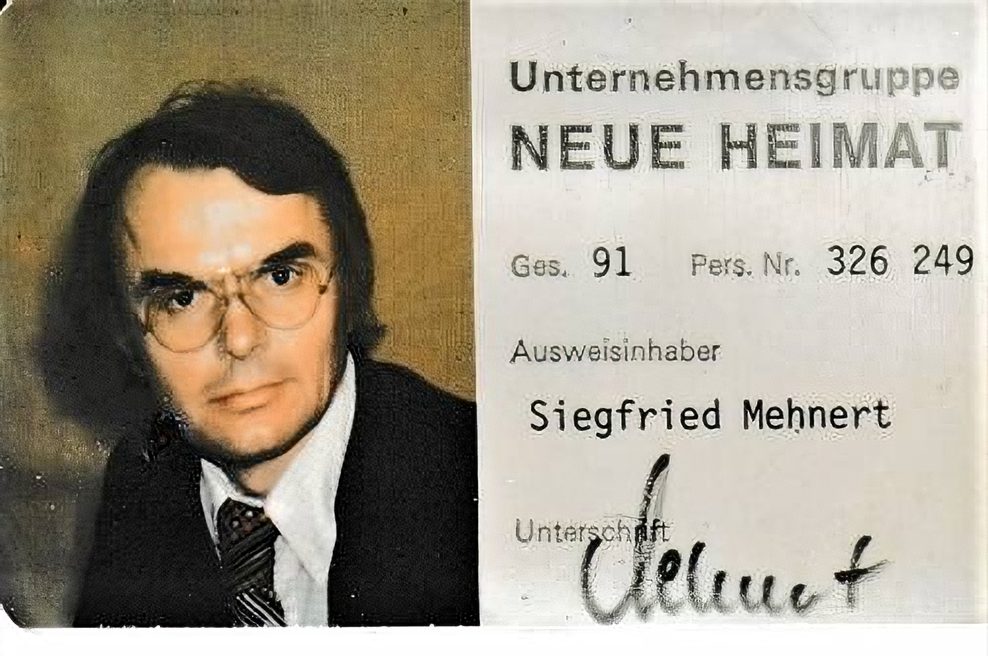

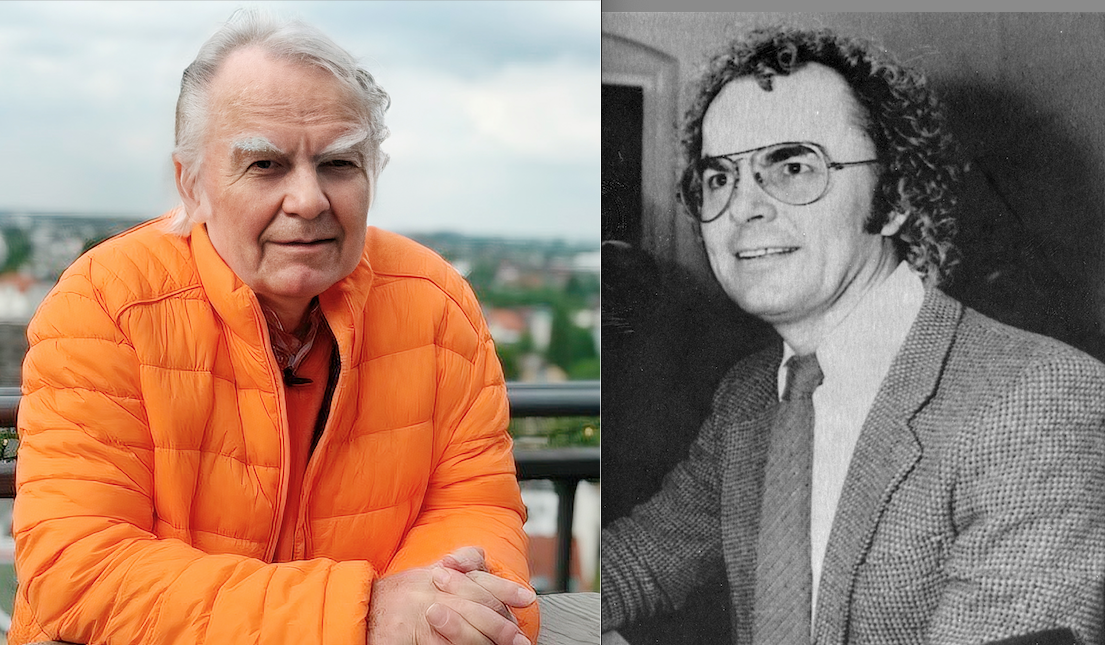

Dieser Mann hat einen der größten Wirtschaftsskandale der Nachkriegsgeschichte öffentlich gemacht und damit die „Neue Heimat“ zu Fall gebracht, Europas größten Baukonzern, dessen Pressesprecher er war. Nun ist John Siegfried Mehnert, der erste Whistleblower der deutschen Geschichte, überraschend gestorben. Der Journalist und Schauspieler schlief am vergangenen Samstag in seiner Wohnung in Frankfurt/Main friedlich ein, wie sein Sohn Marc Mehnert der MOPO mitteilte. 85 Jahre alt ist er geworden.

Es ist erst wenige Monate her, dass die MOPO ein ausführliches Interview mit John Siegfried Mehnert führte. Schon damals war er schwer krank, war auf einen Rollator angewiesen, und weil auch die Augen nachgelassen hatten, konnte er kaum lesen. Aber sein Gedächtnis, das funktionierte einwandfrei, und so erinnerte er sich an den Juli 1980 sehr genau. Damals wurde er – zu einem Zeitpunkt, als diesen Begriff noch niemand in Deutschland kannte – zum Whistleblower.

John Siegfried Mehnert: Im Alter von 85 Jahren verstorben

Wochenlang habe er mit sich gerungen, erzählte Mehnert, habe immer wieder Runden um die Außenalster gedreht und überlegt, ob er dieses Risiko wirklich eingehen soll. Schließlich habe er sich dafür entschieden, seinem Boss Albert Vietor das Handwerk zu legen.

Um in aller Ruhe nach Beweisen suchen zu können, habe er an einem arbeitsfreien Samstag das Bürogebäude der „Neuen Heimat“ an der Lübecker Straße in St. Georg betreten. „Ich war sicher, dass mir niemand begegnet. Für den Fall, dass doch jemand da sein würde, hatte ich ein Präsent in der Hand. Ich hätte dann meine Anwesenheit damit erklärt, dass ich der Sekretärin des Chefs eine kleine Überraschung zum Geburtstag auf den Schreibtisch legen wollte.“

Mehnert hatte Glück. Das Vorstandszimmer im elften Stock, in das er wollte, war unverschlossen. Der Schlüssel zum Aktenschrank, in dem er die Beweise vermutete, lag da, wo er immer lag, in einem Kästchen auf dem Schreibtisch. Er öffnete die Schranktüren, ließ seinen Blick schweifen – bis er fand, wonach er gesucht hatte. Auf dem Rücken eines Aktenordners stand „Teletherm“. Wenn in Vorstandssitzungen dieser Name gefallen war, hatte Mehnert immer den Raum verlassen müssen. Streng geheim! Nun blätterte er aufgeregt und mit schweißnassen Händen in dem Ordner und fing nach einigen Minuten an, „innerlich zu jubilieren“. Schnell zum Kopierer und dann nichts wie weg!

Das könnte Sie auch interessieren: Der „Neue-Heimat-Skandal“ im MOPO-Podcast

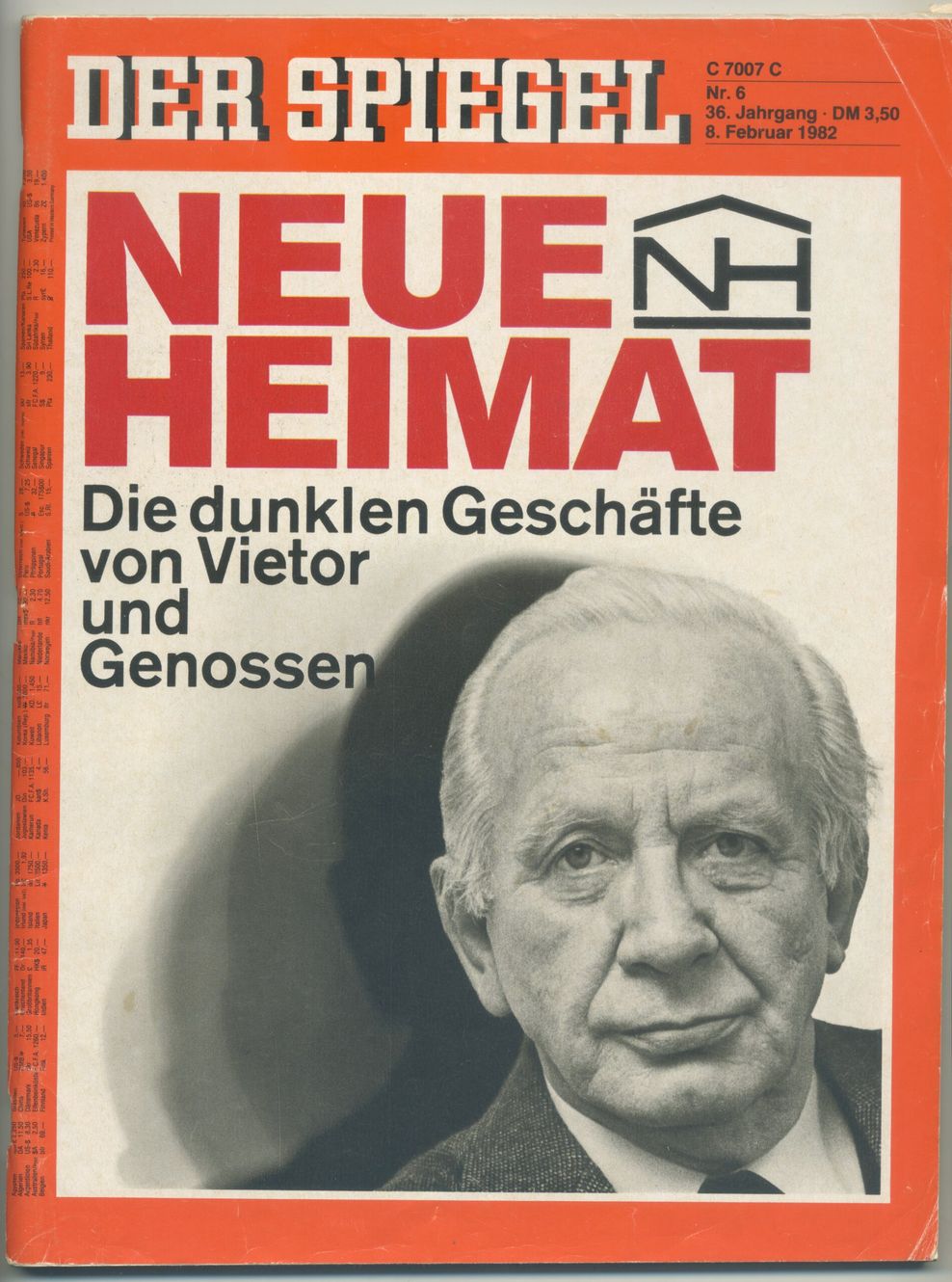

Eineinhalb Jahre vergingen danach noch, dann ließ der „Spiegel“ am 8. Februar 1982 die Bombe platzen. Auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins stand die Schlagzeile: „Neue Heimat: Die dunklen Geschäfte von Vietor und Genossen“.

Gelenkt wurde die „Neue Heimat“ von Albert Vietor – „König Albert“, wie seine Leute ihn nannten

„Neue Heimat“ – das ist heute ein Synonym für Korruption und Misswirtschaft. In Vergessenheit geraten ist dabei, dass sich die Firma in der Nachkriegszeit große Verdienste beim Wiederaufbau des Landes erworben hatte. Der größte Wohnungsbaukonzern Europas zog allein in Deutschland mehr als 400.000 günstige Wohnungen hoch, vor allem für Einkommensschwache. Hamburg-Mümmelmannsberg, Gartenstadt Farmsen und Lohbrügge-Nord – alles gebaut von einem Unternehmen, das, statt Profite zu maximieren, Gemeinsinn bewies – so jedenfalls das Image. Die „Neue Heimat“ mit Vorstandschef Albert Vietor war der ganze Stolz des DGB.

Vom Missmanagement bemerkte die Öffentlichkeit lange nichts: „König Albert“, wie der Boss von seinen Mitarbeitern halb respektvoll, halb verächtlich, hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, setzte ständig auf Expansion, so, als würde der Bauboom der 50er und 60er Jahre für immer anhalten. Als dann in den 70er Jahren nach der Ölkrise die Wirtschaft in Schieflage geriet, die Baukosten stiegen und eine Flaute auf dem Wohnungsmarkt einsetzte, blieb die „Neue Heimat“ auf teurem Baugrund sitzen.

Spätestens da hätte Vietor die Notbremse ziehen müssen. Statt das Unternehmen gesundzuschrumpfen, traten er und seine Genossen die Flucht nach vorne an, verstärkten das Auslandsgeschäft und das Engagement im Städtebau. Die „Neue Heimat“ baute nun auch Krankenhäuser, Hochschulen und Hotels. „Bei uns können Sie eine ganze Stadt bestellen“, so der großspurige Slogan. Dieser unternehmerische Größenwahn führte zu noch mehr Schulden.

1977 wurde „Spiegel“-Redakteur John Siegfried Mehnert Pressesprecher der „Neuen Heimat“

Als John Siegfried Mehnert 1977 seinen Posten als „Direktor Öffentlichkeitsarbeit“ antrat, war er überzeugt, die „Neue Heimat“ sei ein Vorzeigeunternehmen. Er war Sozialdemokrat, überzeugter Gewerkschafter und gutgläubig. Zwar häuften sich bereits Zeitungsberichte über wütende Mieter, die sich über Sanierungsstau und undurchsichtige Nebenkosten-Abrechnungen beschwerten, aber das nahm Mehnert, der zuletzt als Wirtschaftsredakteur beim „Spiegel“ gearbeitet hatte, nicht so ernst. „Ich war überzeugt, eine schlagkräftige Organisation vor mir zu haben, die sich nur schlecht verkauft.“

Es dauerte ein paar Monate, dann stellten sich beim neuen Pressesprecher Zweifel ein. Er schnappte Gerüchte über seltsames Geschäftsgebaren und sagenhaften Reichtum einzelner Vorstandsmitglieder auf. „Wie kann es sein, dass dem Manager eines gemeinnützigen Unternehmens privat Hunderte Wohnungen gehören?“ Mehnert stellte Fragen, auf die er nur ausweichende Antworten bekam.

Hellhörig wurde er, als Albert Vietor einmal beim Mittagessen seinen Vorstandskollegen von seiner aktuellen Bettlektüre vorschwärmte: „Ihr müsst unbedingt den neuen Simmel lesen! Da kann man noch mal sehen, wie wir alle reich wurden.“

Vorstandsbosse agierten so, wie es Johannes Mario Simmel in „Hurra, wir leben noch“ beschrieben hatte

Neugierig kaufte sich Mehnert Johannes Mario Simmels Roman „Hurra, wir leben noch“, der von einem Mann handelt, der in der Nachkriegszeit aus dem Nichts steinreich wird und um den Profit zu maximieren vor keiner Schweinerei zurückschreckt – ob Scheckbetrug, Devisen-Schiebung, Fälschung, Erpressung oder Steuerhinterziehung. Hatten es die Bosse der „Neuen Heimat“ auch so gemacht? Mehnert ging dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf.

Das könnte Sie auch interessieren: Die ausführliche Geschichte des „Neuen Heimat-Skandals° finden Sie in der aktuellen Ausgabe des MOPO-Geschichtsmagazins „Unser Hamburg“

Zunächst verhielt er sich noch loyal. Als Pressesprecher war es sein Job, Vorwürfe gegen die „Neue Heimat“ herunterzuspielen, Mängel in Wohnungen und zweifelhafte Nebenkostenabrechnungen als Einzelfälle darzustellen und negative Berichterstattung möglichst zu verhindern.

Dann erschien im März 1980 ein Artikel im „Stern“ mit der Überschrift „Angeklagt“, in dem schlimme Zustände in Wohnblöcken der „Neuen Heimat“ angeprangert wurden. Der Artikel hatte es in sich. Kernvorwurf: Der Konzern ziehe die eigenen Mieter über den Tisch und versuche, mithilfe von Beraterverträgen Journalisten an die Leine zu legen. Die Aufsichtsräte – darunter immerhin DGB-Boss Heinz Oskar Vetter persönlich – würden dem Treiben tatenlos zusehen.

Für Mehnert hatte der „Stern“-Artikel ernste Konsequenzen: Weil er die Berichterstattung nicht nur nicht unterbunden hatte, sondern darin sogar noch als einzige positive Ausnahme unter den Führungskräften der „Neuen Heimat“ erwähnt wurde, glaubte die Konzernspitze, er sei es gewesen, der die „Stern“-Journalisten mit den Informationen versorgt hatte. Das stimmte zwar nicht, aber Mehnert wurde trotzdem gefeuert.

„Vietors Arroganz war unglaublich. Er hat mich behandelt wie einen Laufburschen“

„Ich hatte gerade erst einen neuen Zweijahresvertrag erhalten und war deshalb nicht bereit, sang- und klanglos das Feld zu räumen“, so Mehnert im MOPO-Interview. „Ich habe auf die Auszahlung der kompletten Summe gepocht.“ Albert Vietor erklärte sich damit unter der Bedingung einverstanden, dass er, bevor er geht, noch ein Konzept für eine Mieterzeitung erstellt. Das war der Grund, weshalb Mehnert auch nach seiner Kündigung Zugang zum Arbeitsplatz hatte.

Es gibt eine Schlüsselszene, die für den Fortgang der Geschichte von großer Bedeutung ist: Es handelt sich um ein zufälliges Zusammentreffen von Mehnert mit Vietor im Fahrstuhl der Neuen-Heimat-Zentrale – es war das letzte Mal, dass sie miteinander sprachen. Mehnert nutzte die Gelegenheit, seinem Chef zu sagen, dass das Mieterzeitungs-Konzept fertig sei. Desinteressiert antwortete Vietor: „Legen Sie es in die Post.“ Als Mehnert daraufhin sagte „Sie schulden mir noch ein Abschlussgespräch“, entgegnete Vietor nur: „Nehmen Sie sich nicht so wichtig.“

Noch Jahrzehnte später war Mehnert stinksauer, wenn er von dieser Begegnung erzählte. „Die Arroganz war unglaublich. Vietor hat mich behandelt wie einen Laufburschen. In diesem Moment war mir klar: Das werde ich ihm heimzahlen!“ Und so begab er sich an jenem Samstag im Juli 1980 in die verwaiste Vorstandsetage und machte sich auf die Suche nach dem belastenden Material und verkaufte es für 100.000 D-Mark an seinen ehemaligen Arbeitgeber, den „Spiegel“.

Die Enthüllungen im „Spiegel“ schlugen 1982 ein wie eine Atombombe

Der Artikel, den das Nachrichtenmagazin daraus machte, schlug ein wie eine Atombombe. Mehnerts Unterlagen bewiesen, dass sich die Neue Heimat unter Albert Vietor zu einem mafia-ähnlichen Gebilde entwickelt hatte. Vor allem die Systematik, mit der die Vorstandsbosse das eigene Unternehmen ausgeplündert hatten, empörte die Öffentlichkeit. Der „Spiegel“ berichtete von der Firma „Wölbern Hausbau“, die von vier Herren aus der Führung der „Neuen Heimat“ nur zu dem Zweck gegründet worden war, Häuser billig auf- und teuer an die „Neue Heimat“ weiterzuverkaufen. Dreist.

Auch beim laufenden Betrieb verdienten die Manager mit. So standen hinter der Firma „Teletherm“, die Tausende von „Neue Heimat“-Häusern mit überteuerter Fernwärme versorgte, wiederum Vietor & Genossen. Selbst bei den Hausantennen machten die Bosse über eine Tarnfirma Extrakasse. Skrupellos.

Insgesamt wirtschafteten sich die Vorstandsbosse rund 100 Millionen D-Mark in die eigene Tasche. Aber das waren nur Peanuts verglichen mit dem übrigen Schaden, den Vietor & Co. durch Missmanagement angerichtet hatten. Nachdem die Vorstandsbosse gefeuert worden waren, kam heraus, dass die Verbindlichkeiten des Konzerns etwa 16 Milliarden D-Mark betrugen. Vor allem im Auslandsgeschäft hatten sich Vietor & Co. völlig verspekuliert.

Als die CDU-Regierung von Helmut Kohl signalisierte, von ihr sei keine Hilfe zu erwarten, blieb dem DGB 1990 gar nichts anderes übrig, als die „Neue Heimat“ dichtzumachen. Der Immobilienbestand ging in den Besitz von Auffanggesellschaften über. In Hamburg war es die GWG, die später mit der SAGA fusionierte.

Der Traum der Gewerkschaften von der Gemeinwirtschaft war für immer geplatzt

Die Folgen des „Neue Heimat“-Skandals waren weitreichend: Der DGB – lange Zeit selbst einer der größten Unternehmer des Landes – verkaufte panikartig alle Beteiligungen und gewerkschaftseigenen Firmen. Er stieß die Versicherung „Volksfürsorge“ genauso ab wie die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG). Der Anspruch der Gewerkschaften, mit ihren Firmen ein antikapitalistisches Gegenmodell zum gewinnorientierten Unternehmertum zu sein, war durch Vietor total diskreditiert worden.

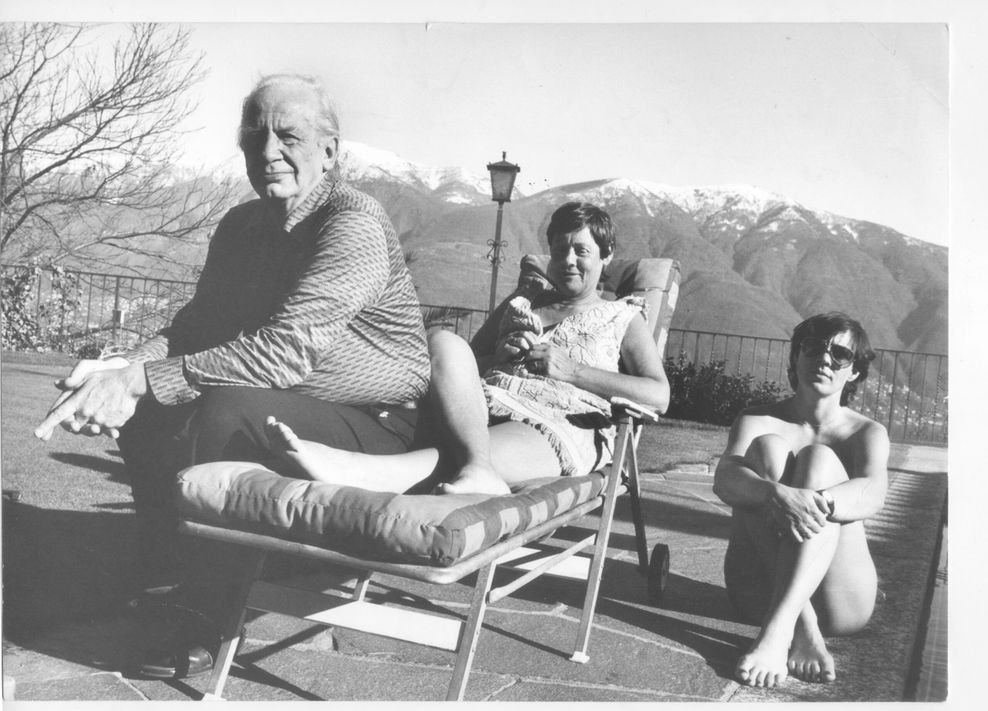

Strafrechtlich belangt wurde „König Albert“ übrigens nie. Als er 1984 in der Schweiz starb, hinterließ er je eine Villa in Ascona und Wedel, 24 Wohnungen in Hamburg und Beteiligungen an 217 Wohnungen in Berlin.

Und John Siegfried Mehnert, der Whistleblower – was geschah mit ihm? Als durch eine Indiskretion öffentlich wurde, dass er die Quelle war, die den „Spiegel“ mit allen Informationen versorgt hatte, blies ihm der Wind ganz schön ins Gesicht: DGB-Chef Heinz Oskar Vetter nannte ihn einen „Verräter“, Hamburgs Wirtschaftssenator Helmuth Kern (SPD) erklärte ihn zur „persona non grata“. „Sogar mein Bruder hat mich verleugnet“, so Mehnert.

Versuche der „Neuen Heimat“, ihn wegen Geheimnisverrats gerichtlich zu belangen, scheiterten. Mehnert gewann den Prozess. Seine Karriere als Journalist war trotzdem vorbei. Seine Villa an der Lessingstraße musste er verkaufen, dann kam es auch noch zur Scheidung von seiner Frau. „Es war eine harte Zeit“, so Mehnert im MOPO-Interview.

Nach dem Skandal begann John Siegfried Mehnerts zweites Leben als Schauspieler

Er begann ein völlig neues Leben. Mit 40 erfüllte er sich einen Jugendtraum und startete eine Schauspielerkarriere. Auf der Reeperbahn gründete er das „Theater am Operettenhaus“ (TAO), gehörte später zum Ensemble des Bremer „Theaters am Goetheplatz“. Im Laufe von zwei Jahrzehnten spielte er an zahlreichen deutschen Bühnen, etwa am Hamburger Schauspielhaus und auf Kampnagel. Gelegentlich war er auch in kleineren Rollen im Fernsehen zu sehen.

Die letzten Jahre war John Siegfried Mehnert in Frankfurt am Main zu Hause, wo er in einer zweigeschossigen Maisonettewohnung mit Blick auf den Taunus lebte. Er starb am vergangenen Samstag nach langer Krankheit. „Ganz friedlich“, sagt sein Sohn Marc. „Sein Herz blieb einfach stehen.“

Im vergangenen Herbst hatte Mehnert im MOPO-Interview auf die Frage, ob er stolz darauf sei, einen der größten Wirtschaftsskandale der Bundesrepublik aufgedeckt zu haben, zögerlich geantwortet. Den Vorstandsbossen der „Neuen Heimat“ das Handwerk gelegt zu haben, die sich auf Kosten der Mieter und des eigenen Unternehmens bereichert hatten, ja, darauf sei er tatsächlich stolz, entgegnete er nach längerem Nachdenken. „Nicht stolz bin ich darauf, dass meine Enthüllungen den Gewerkschaften einen derart großen Schaden zugefügt haben. Das war nie meine Absicht. Das bedauere ich, weil ich die Gewerkschaften für wichtig erachte.“

Die sterblichen Überreste John Siegfried Mehnerts werden in Frankfurt/Main eingeäschert. Anschließend soll er auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt werden. Der Termin steht noch nicht fest.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.